第38回小山両社祭2025年 令和7年

9月7日(日)

本年度は無事終了

いたしました

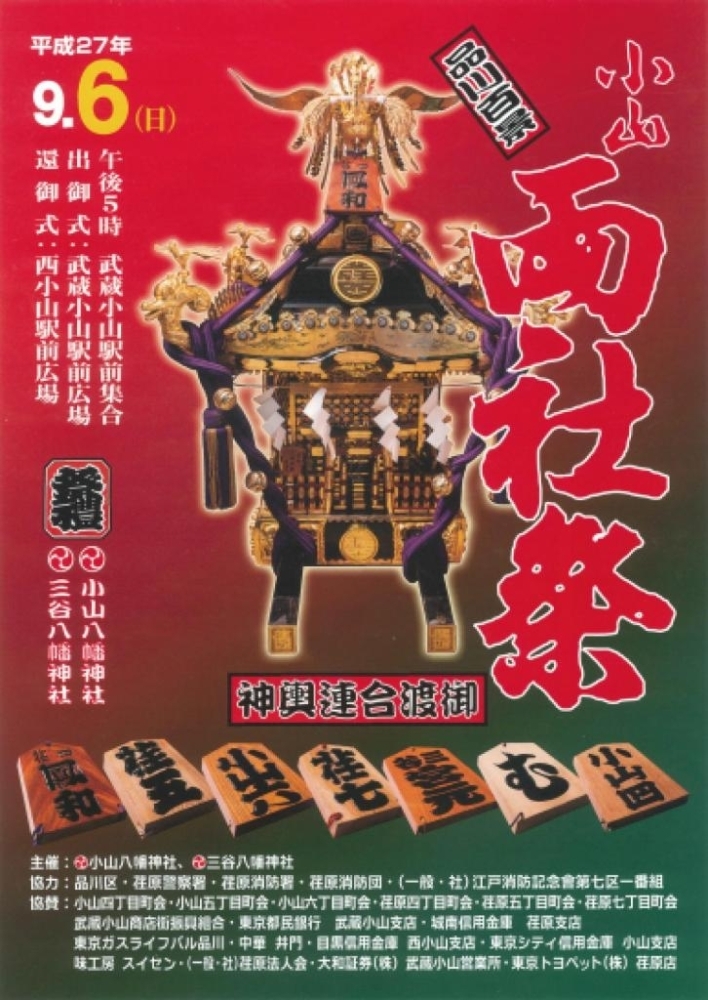

神輿連合渡御17:00〜19:15

毎年9月第一週に開催される小山八幡神社・三谷八幡神社の例大祭です。

日曜日の夕方には両神社の氏子町会が有する神輿7基が武蔵小山駅前に集結し、西小山駅までの約1kmを連合渡御を行っております。なお、小山両社祭連合渡御は「しながわ百景」の一つとして選ばれています。

両社祭式典

「出御式」が、武蔵小山駅前広場にて17時00分頃より、「還御式」が、西小山会場前にて、19時15分頃まで行われます。木遣りなど、古き良き、日本の伝統を見る事ができるチャンスです!

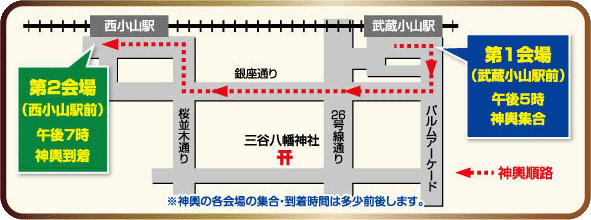

神輿連合渡御コース

9月7日

波留夢大神輿は16:00

中原街道入口から出発

神輿連合渡御は

武蔵小山駅前17:00から

2025年 令和7年度小山両社祭

波留夢神輿渡御フォトギャラリー

-

写真は、武蔵小山の写真スタジオ

『日之出写真館』様のご協力によるものです

下記リンクまたは画像をクリックし、グーグルフォトより閲覧ください

→ 『2025年 令和7年度小山両社祭 波留夢フォトギャラリー』 ←

両社祭シアター

両社祭フォトギャラリー

両社祭の両社とは

両社とは両社はもともと1つの神社であった。小山八幡神社の創設は不明だが、長元3年(1030年)源頼信の霊威を得、西小山の高台に誉田別命を祀り、小山村字本村の氏神となった。延宝年間(1673-1681年)または元禄年間(1688-1744年)に宗教上の亀裂が起こり、字滝原(三谷の地)の名主が自分の屋敷に八幡御神像を祭った。その後出世稲荷大明神を祀ってた場所にこの像を祀り、三谷八幡神社となった。

三谷八幡神社とは

隣接の小山八幡と深く関わり、同社の社伝によれば長元三年(1030年)源頼信公の奉斎を始めとし、大田道灌の尊崇あり江戸時代の始め宗教上の爭いから三谷の名主石井助太夫が八幡神像を三谷の出世稲荷社の宮地に遷座鎮祭し三谷地区の氏神とされた。

小山八幡神社とは

創立年月は不詳。社伝に鎌倉幕府の頃とある。口伝では長元三年(1030年)には旧小山村本村の氏神として崇敬されたという。小山の名の通り、区内随一の高台(標高35m)にて遠望良好、品川百景に選ばれている。

連合渡御

参加町会

及び団体

- 武蔵小山パルム【波留夢】

- 小山四丁目町会【鳳友曾】

- 小山五丁目町会【五友曾】

- 小山六丁目町会【六親曾】

- 荏原四丁目町会【鳳和曾】

- 荏原五丁目町会【豪龍曾】

- 荏原七丁目町会【昇龍曾】

協力

- 品川区

- 荏原警察署

- 荏原消防署

- 荏原消防団

- (一般•社)江戸消防記念會第七区一番組

波留夢神輿會の歴史

武蔵小山商店街パルムの『波留夢神輿會』は町会など団体ではなく商店街振興組合を母体としている。武蔵小山商店街のイベントであった天狗祭りに、神輿好きの店主達を中心に、武蔵小山地域の人々が集まり、近隣町会から神輿を借りてきて担いだのが始まりとされている。1970年代に周辺の町会団体が神輿をつくったことをきっかけに、自分たちの神輿を作りたいという話になり、商店街のダンボール集めなどから原資を作り、商店街を中心に武蔵小山地域の方からの寄付により1978年に神輿を制作した。

「天狗まつり」の歴史

- 昭和41年

- 「武蔵小山天狗まつり」開催

- 昭和46年

- 「むさしこやまフェスティバル」開催

- 昭和47年

- 「こやまフェスティバル」開催

その後「むさしこやままつり」開催 - 昭和51年 復活

〜昭和59年 - 「天狗まつり」開催

『波留夢神輿會結成45周年記念渡御』

-

2023年 令和5年6月17日、波留夢神輿會結成45周年を祝して記念渡御が行われました

写真は、武蔵小山の写真スタジオ

『日之出写真館』様のご協力によるものです

下記リンクまたは画像をクリックし、グーグルフォトより閲覧ください

→ 『記念渡御フォトギャラリー』 ←

-

記念渡御参加団体(順不同、敬称略)

- 江戸消防記念會第七区一番組

- 武蔵會

- 国武蔵

- 麒麟會

- 都筑睦

- 舞酔鷹

- 江戸祭目

- 舞遊會

- 荏原3丁目町会

- 荏原2町名町会

- 平塚4丁目町会

- 荏原4丁目 鳳和會

- 小山4丁目 鳳友會

- 小山5丁目 五友會

- 小山6丁目 六親會

- 荏原5丁目 豪龍會

- 荏原7丁目 昇龍會

- 響心會

- 大拍子の会

- 月光町会

- 一睦會

- 祭楽會

波留夢神輿會の

歴代会長

- 初代 板倉 修平

- 2代目 遠藤 勇

- 3代目 五十嵐 崇

- 4代目 重盛 雄一郎

- 5代目 江野下 正人

- 6代目 臼井 隆浩

協力睦会

- 武蔵會

- 國武蔵

- 麒麟會

- 都筑睦

- 舞酔鷹

- 江戸祭目

- 舞遊會

高張提灯

平成26年、両社祭30周年記念として協力睦会の皆様より高張提灯を奉納頂きました。

お祭りでお世話になっている商店街加盟店とご協力頂いている方々

- 両社祭運営・神輿神酒所設営「パルム青年部」

- 給水等「パルムレディース」

- 祭壇台、瓔珞収納箱等制作「家具のウスイ」

- 木札・ストラップ「ヤマト」

- 祭礼用備品等「ステーショナリーイエトミ」「戸田屋」

- 祭礼中食事等「ドトール武蔵小山店」「浜田屋」「我楽多酒坊」

- 半纏洗濯「洗濯丸」

- お祭り用衣類各種「鳳屋」

- 賽銭箱「柴田神仏具店」

- 神酒所小屋作成「國小林組」

- 担ぎ棒・馬・台車制作「津田工務店」

- 神輿稲穂「有限会社こくぼ」

- 神酒所竹材等「山十」

- 寄付掲示板作製・柱付提灯・中吊り大提灯・取付「アトリエ舎」

- 波留夢日本酒「守屋酒造」

- 神輿飾り紐制作「中台製作所」

- 神輿修理「宮本卯之助商店」「岡田屋布施」

- 仕切り半纏制作「あだちや」

- 半纏制作「水野染工場」

- 寿恵廣「あつらえ扇子あや」

- 撮影協力「日之出写真館」

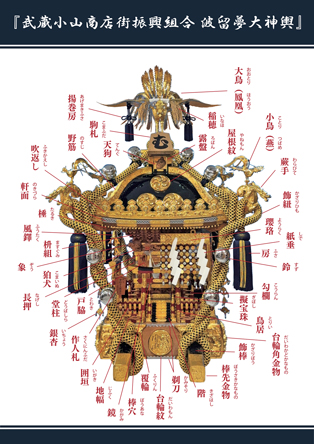

波留夢大神輿の担ぎ方

波留夢大神輿はパルム籠目半纏を着用して担いでいただけます。現在半纏の一般貸し出しは行っておりません。

神輿のトンボより前側四本の担ぎ棒はトコロテン方式をとっております。トコロテン方式とは、トンボ側から入り、担ぎ棒の先端に向かって順番に進み、前に抜けていく担ぎ手の入れ替え方になります。